FPSをプレイする時に意識したいキホンの「キ」

FPS大好きマンのいもざえもんです。

この記事を書くにあたって簡単に自己紹介をします。

もともとPS3や4で、Call of DutyやBattle Fieldシリーズをよくプレイしてました。

CoDはTDM専、基本ソロ。KDは平均2.5(だったっけ)、SPMは作品によりけり。

BFは武器KPMで瞬間日本13位になったり、非公式ではありますが中規模のオンラインDOM大会で優勝したりしたこともあります。

コンシューマー機でのレベル感はそのあたりですので、これ以降の内容を読んでいただくか否かという参考にしてください。

最近はPCでOWやApexLegends、VALORANTを嗜んでます。

VALORANTに関しては、シーズン1でプラチナ2へ到達してから(悲しきソロ)というもの、ランクを上げるよりも友人と楽しむ、ということを重きに置いています。

かつてVALORANTを敬遠していた友人達ですが、今では私よりハマってしまっている状況です。人生何があるか分からなくて面白いですね。

さて、自分語りはここまでにして、本題に入りましょう。

そして今回、「エイム」については割愛します。

確かに重要であることは十分に承知していますが、作品ごとに必要とされるエイムが異なることや、それぞれ練習方法もしくは上達講座などの分かりやすい動画がたくさんアップされていることが理由です。

これから先の文章に書かれていることは、エイムをする以前の段階についてです (この記事の最後、番外編ではエイムについて書いてます)。

"MAP"を理解すること

「MAPを制するものはFPSを制す」という言葉は本当です。理由については後ほど出てくる項目でたくさん説明します。

まず、ほとんどの作品にはMAP(地図)が存在します。プレイしている画面の左端や右端に、自分がどこにいるかを表示するMAPがあると思います(ハードコア系FPSやそれに近しいゲームルールなどでは例外もある)。

でもこれ、地図としての役割はほとんど果たしていません。敵がどこにいるか(赤点)を確認するために使うんです。

実際にプレイしてみると分かりますが、試合中に「ここ通ったらどこに出るんだっけ」などと考えている余裕はありません。

FPSにおけるMAPはそういう風に使えないので、地形もろとも頭に叩き込むことが必要です。

敵が発砲してMAPに赤点が表示されている状況は日常茶飯事だと思いますが、それを見て「あの辺だな」「ここを通るのはやめておこう」などとイメージできるようになるとベストです。

これを意識していると、「このMAPはよくこの辺りで撃ち合いが発生しているな」とか、「あそこからよく頭を出しているスナイパーがいるな」といった、MAPの個性、特徴を理解することができるようになります。

※補足ですが、作品によって赤点の重要度は異なります。CoDやBFのように赤点のZ座標(例:建物の2階にいる)までMAPで把握できたりする作品もあれば、おおよその位置しか教えてくれない作品もあります。

"レティクル"の位置についての理解

MAPについておおむね把握できたら、次はレティクル(クロスヘア)についてです。

作品によっても違いがあるので説明が難しいんですが、武器を持っているときに画面の中心付近、上下左右に十字?(設定によって誤差あり)が表示されていることがあると思います。

それをFPS用語でレティクル、クロスヘアと呼びます。弾を撃つと、レティクルの範囲内もしくはその付近に飛んでいきます。

武器を覗き込んでレッドドットなどが見えている場合はその付近に飛びます。

つまり、あらかじめ敵がいそうなところにレティクルもしくはサイトを合わせておけ(合わせながら動け)ば、その分撃ち合いが有利になります。

実際にそこに敵がいた場合、エイムをする時間を少なくできるからです。

MAPを覚えることの重要性がここにきて明確になりましたね。MAPが分かる=敵がいる確率が高い場所を把握している、ということになります。

それらのポジションに注意しながらレティクルを動かしていくことで、結果として効率の良いクリアリングをしている、ということになります。

武器の"射程"についての理解

武器には必ず射程が存在します。

FPSにおける射程というのは一概に定義するのが難しいんですが、ここでは「武器本来の性能を発揮出来る」かつ

「他の武器種とキルタイムで差別化を図れる」距離としましょう。

例えばサブマシンガン(SMG)は、至近距離〜近距離で最大性能を発揮しますが、遠距離となるとキルに必要な弾数が多くなったり、弾が当たりにくくなったりします。

レティクルについて先ほど説明しまして、敵がいる可能性が高い所にあらかじめ置いておくと良いと書きました。しかし、SMGを持った状態で遠距離のポジションにレティクルを置いておくことは得策と言えるでしょうか。

確かにそこには敵がいるかもしれません。でも、倒すことが出来ないと分かっているなら、レティクルを置いておく必要は無いんです。

もちろん、敵の存在を察知するといった意味では有効です。

MAPには必ずと言って良いほど、短射程が活躍できるポジション、長射程が活躍できるポジションが用意されています。

これらを意識することで、単に「敵がいそうだから気を付けるポジション」ではなく「長射程武器持ちがいる可能性があるポジションだから、SMGを持っている自分は近づかないようにしよう」といった明確なクリアリングプランが出来ていくことになります。

武器の特性、射程を理解することで、ここは見た方が良い、とか、ここはさっさと通り抜けるだけにしよう、といった感覚が身に付き、更に効率の良いクリアリングをすることができます。

つまり、見たくないところは見なくてもいいんです。これは初心者の方がかなり勘違いをされているところだと思います。次の項目で説明します。

"クリアリング"とは

一言でクリアリングといっても、私は2種類あると思っています。そのうちのひとつが直接クリアリングです。

直接クリアリング

その名の通り、自分が視点操作をして敵がいないかどうか確かめる方法になります。それ以上でもそれ以下でもありません。

直接クリアリングを行う際に課題として挙げられる「順番」ですが、私は「居られたら困るもしくは嫌なポジションから見ていく」ことをオススメしています。その後の行動をパターン化しやすくなります。

例えば、頭1つのポジションを後からクリアリングしようとすると、的が小さい分エイムを合わせるのに時間がかかり、結果としてこちらが不利になってしまいます。

そういったポジションに対しては優先的にレティクルを合わせておきます。体まで見えるポジションはその後にクリアリングすればいいんです。

また自分の武器が苦手なポジションを通りたい場合では、一方的に負けてしまうことを防ぐため、優先度を上げてレティクルを置いておきましょう。

このとき撃ち勝つことは意識しません。確認するのは、そこに居るか居ないか程度で大丈夫です。

相手にしたくない武器の存在を素早く察知することで、一旦引くなどといった行動に繋げられます。どうしても処理したい場合は後述する方法を使いましょう。

間接クリアリング

ふたつめは間接クリアリングです。

敵の足音を聞いたり、味方を利用してクリアリングをする方法です。私が非常に重要視しているのはこちらで、その理由を説明します。

FPSというゲームにおいて一番強いのは、「相手の居場所は分かっているが、自分の居場所は知られていない」という状況が作り出せた瞬間です。

私はこの状況をよく「弾当てゲーム」と呼びます。

エイムが上手とか、立ち回りが上手とかそんなものは二の次で、この状況を作り出すのに有効な方法が間接クリアリングというわけです。

自分は比較的安全な場所にいながら、敵の足音、リロード音、発砲音、会話などを聴くことで、弾当てゲームを開始する準備を整えるわけですね。

そして何より、「移動をすること」も「発砲すること」も、第三者からしたら隙であるということを忘れてはいけません。

移動せず、発砲もせず、静かに敵を捕捉してこちらに来るのを待ち、隙を最小限にしつつ仕留める。敵を倒すことを目的とした場合、基本的にこの戦術が一番強いんです。

界隈では「芋」とか「定点」と呼ばれます。

試合のルールを守っていない、関与していない場合を除き、こういった戦い方も戦術の一つです。

対人FPSにおいては慈悲など無いので、結果はどうあれ「やられるヤツが100%悪い」です。

「芋ガー」「定点ガー」などと言っているプレイヤーはよくいますが、自分が対処できなかったことを公にしているだけに過ぎません。雑音です。

与えられた状況で可能な限り勝率を上げること。これが戦場に立つ私たちの仕事です。

みなさんもおそらく無意識に直接・間接クリアリングを使い分けているとは思いますが、後者の比率を大きくすることを意識してみると良いかもしれません。

"味方"を最大限活かす

味方を活かす方法について説明します。効果は極めて単純です。味方と行動することで、クリアリングをする箇所を少なくすることができます。

また、味方が前に出てくれている場合、自分が被弾するリスクが無い状態でポジションのクリアリングを行うことが出来るためとても効率が良いです。

自分の代わりにクリアリングを行ってくれている、と言っても間違いではないでしょう(間接クリアリングの一種ですね)。

ボイスチャットなどで連携をとっている場合はさらに強固なクリアリング体制を敷くことが可能になります。

正直な話、一人でオンラインに潜った場合だと、他の味方がそのあたりを「理解している」かどうか判別できません。

自分よりもずっと上手な味方もいるかもしれませんし、FPSを始めたばかりのプレイヤーかもしれません。

でも、先に述べたようにクリアリング要員として使うという考え方であれば、味方が強くてもそうでなくても、自分のプレイスタイルはあまりブレないと思います。

もちろん、どこかをクリアリングしている味方は、別方向に対して隙が生じていますので、他のポジションを自分が代わりにクリアリングするなどしてお互いにカバーし合うことが基本になります。

味方が前に出てくれているから自分は何もしなくていい、なんてことはあり得ないので、ここは勘違いしないようにしましょう。

また、体力が減っている味方を前に出し続けることは避けましょう。前線でクリアリングしている分、体力も減りやすいので、引いてきた味方を見かけた時は、敵が来そうな場所に置きエイムしておくなどしてカバーしてあげられるといいですね。

色々なサイトに書いてある「始めたばかりのころは味方と一緒に行動しよう」というのはこういった意味が含まれています。

もっと深く言えば、始めたばかりでなくても一緒に行動することに戦略的な意味が生じてくるんですが、ここでの説明は割愛します。

大事なことなのでもう一度書きますが、コバンザメのようにやみくもに味方の近くを付いてまわるといった行為は迷惑になるので、可能な限り控えるようにしましょう。

FPSにおける"読み合い"を制す

相手の行動を読むことがなぜ必要になるのか、ということですが、これにはちゃんと理由があります。

もちろん行き当たりばったりで撃ち合いが始まることも多いですが、FPSの特性上、置きエイムをしておくことが非常に強いケースがほとんどだからです。

もう少し詳しく説明します。そのポジションにエイムを置いている側は、そこから出てきた敵がいたらそのまま撃つだけでいいので、倒すまでにかかる時間を可能な限り少なくできます。

一方で飛び出す側は、そこから出る、置きエイムをしている敵を発見する、エイムをする、撃つ、といった過程が発生するので、倒すまでにかかる時間が長くなりやすくなります。

自分が置きエイムをしているところに敵が出てきてくれる、といった状況をできる限り作り出すことが、勝率、キルレートを上げることに繋がります。

実際には、投げ物や足音、赤点など様々な要素が絡みますが、基本的にはこれがFPSにおける読み合いの意味です。ただし、戦術的でない置きエイムを続けることは味方の迷惑になるので控えましょう。

お互いに位置が分かっている場合については一概には待ちが有利と言えず、pingの関係から「飛び出し有利の法則」などがあったりします。気になった方は調べてみてください。

敵が複数いたときの対処

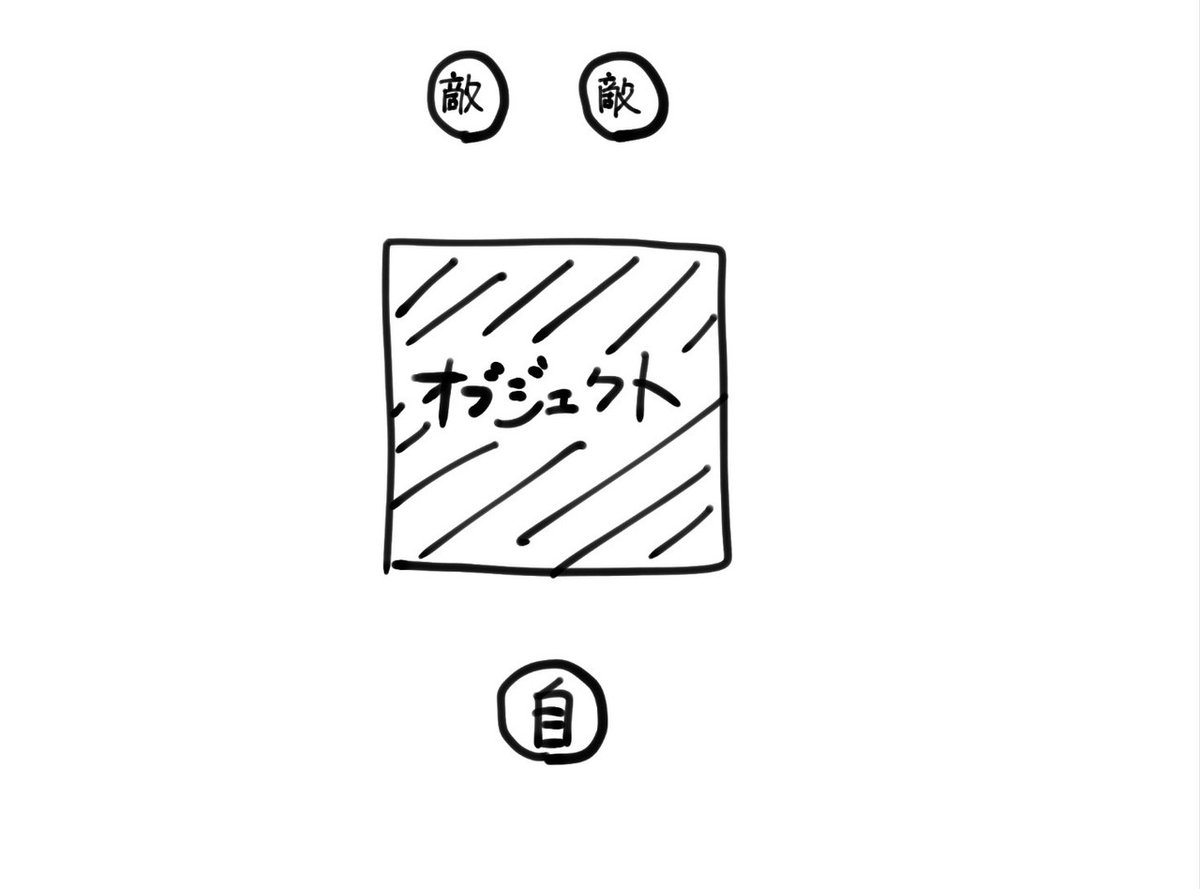

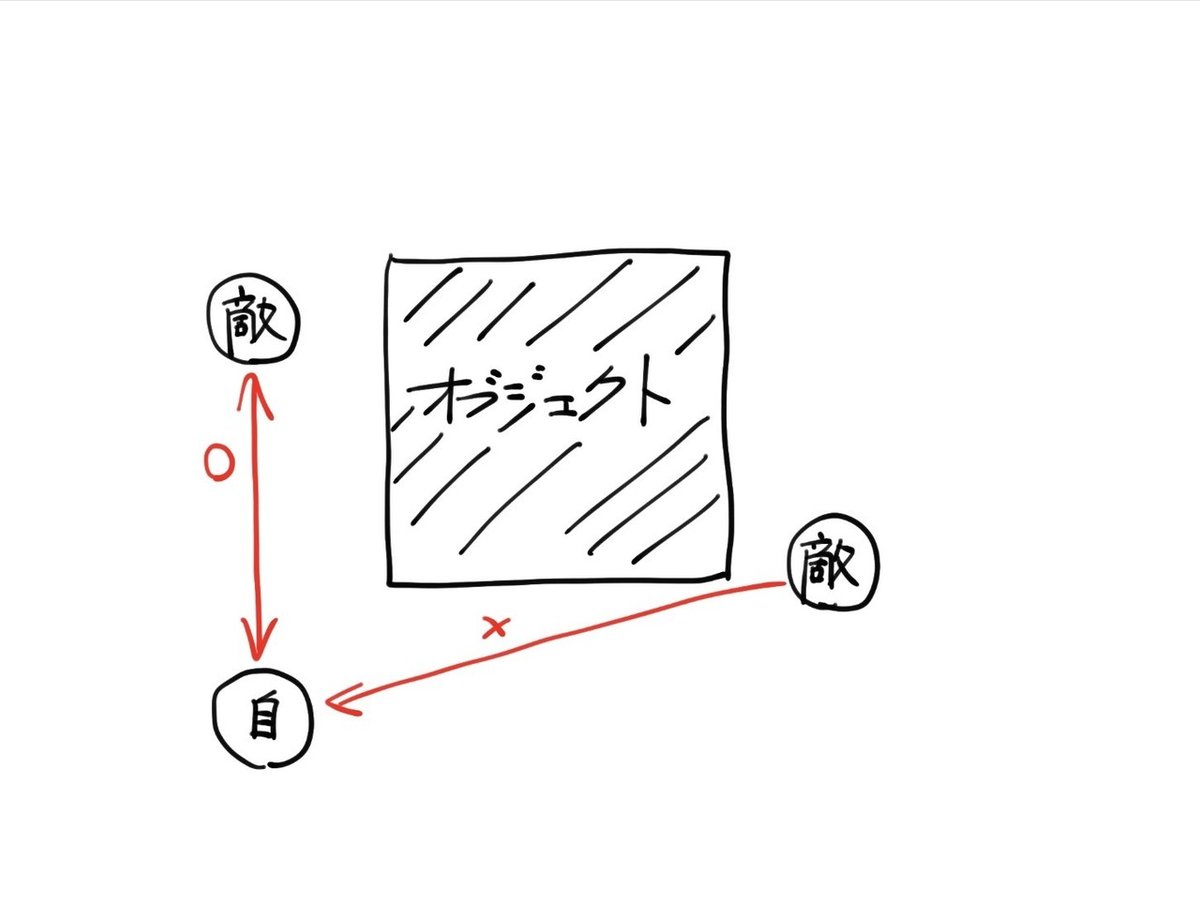

手書きで申し訳ありませんが、上の画像を見てください。

自分の前にオブジェクトがあり、その奥に敵が2人居る状況です。このオブジェクトは自分と敵の身長よりはるかに高く、登ることができないものとします。また自分と敵2人はお互いの存在を察知しているとしましょう。

実戦では色々な可能性が絡んでくるんですが、ここでは敵が自分に向かってくる時のパターンを2つ考えます。

パターン1は、敵が2人とも同じ方向からくる場合です。

数的不利なので生き残ることは難しいかもしれませんが、敵の頭2つの距離が近いですので、お互いの武器種、残り体力、エイムの精度によっては絶対に無理だとは言いきれません。

まあ、近づいて来ている時点でその距離で戦える武器種だということは分かるので、後は残り体力とエイム精度の勝負ということになります。

こうなってくると今回の記事の趣旨とは違ってくるので、動画投稿者様などを参考にスライドエイム他の練習を行ってください。

とはいうものの、他にできることが無い訳ではないので、併せて説明しておきます。

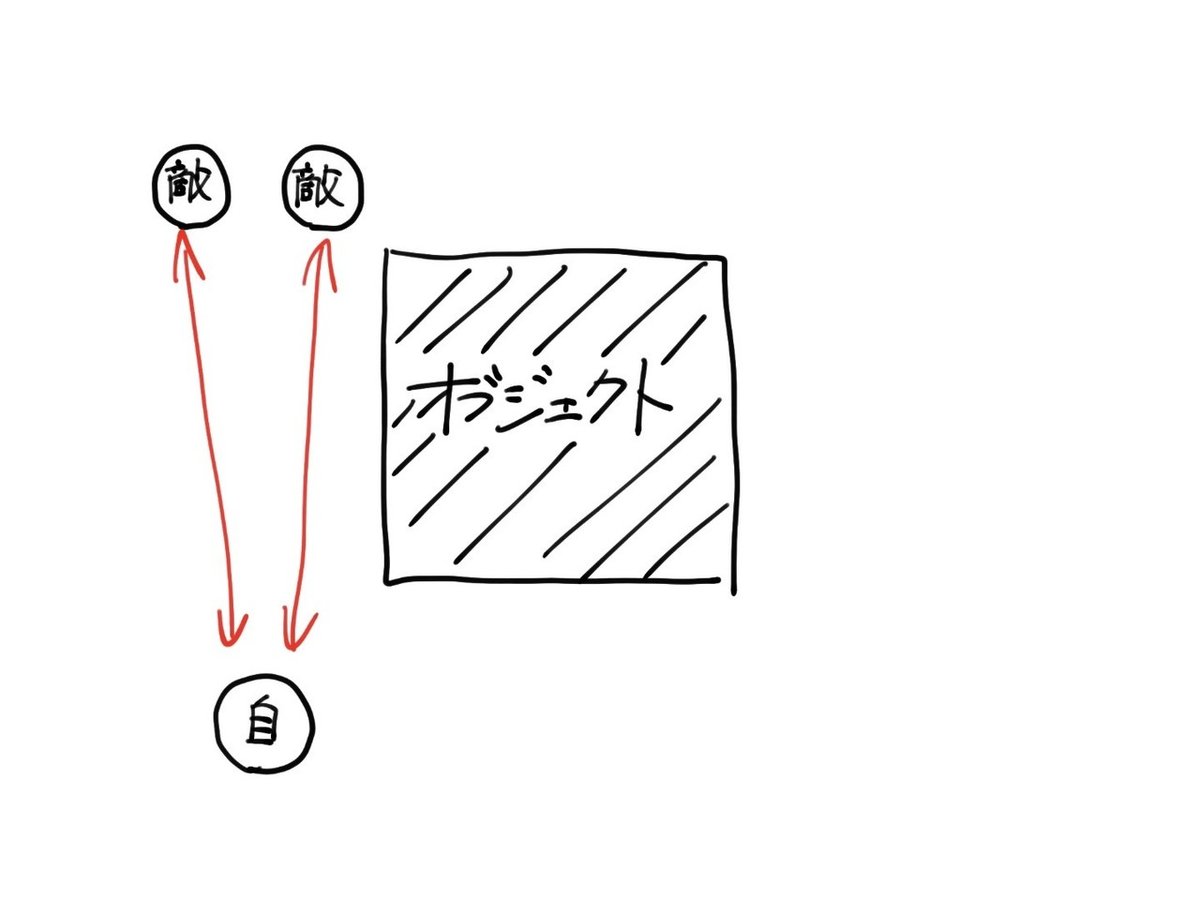

重要な概念:絞り

置きエイムの「絞り」についてです。 リーン、ピークなどとも言われますね。

上の画像を見てください。自分が立っている位置が先程と比べ微妙に変わっていることが分かりますね。

この立ち位置変更こそが、複数を相手にしても勝率を上げることが出来る置きエイム技術「絞り」です。

敵2人から可能な限り同時に視認されにくくする、また置きエイムが強いという鉄則を使って処理をしたい、という意図があります。

クリアリングする場所を減らす代わりに、視野を絞ることでそこから来ると分かっている敵をできるだけ処理しやすくするといったものです。

敵はこちらを倒そうと動いてきますが、こうすることで敵どうしの射線を被らせることができる可能性もあります。

つまり、場合によっては弾1発で敵2人に対してダメージを与えられることもあるということです。これが「絞り」の強みです。

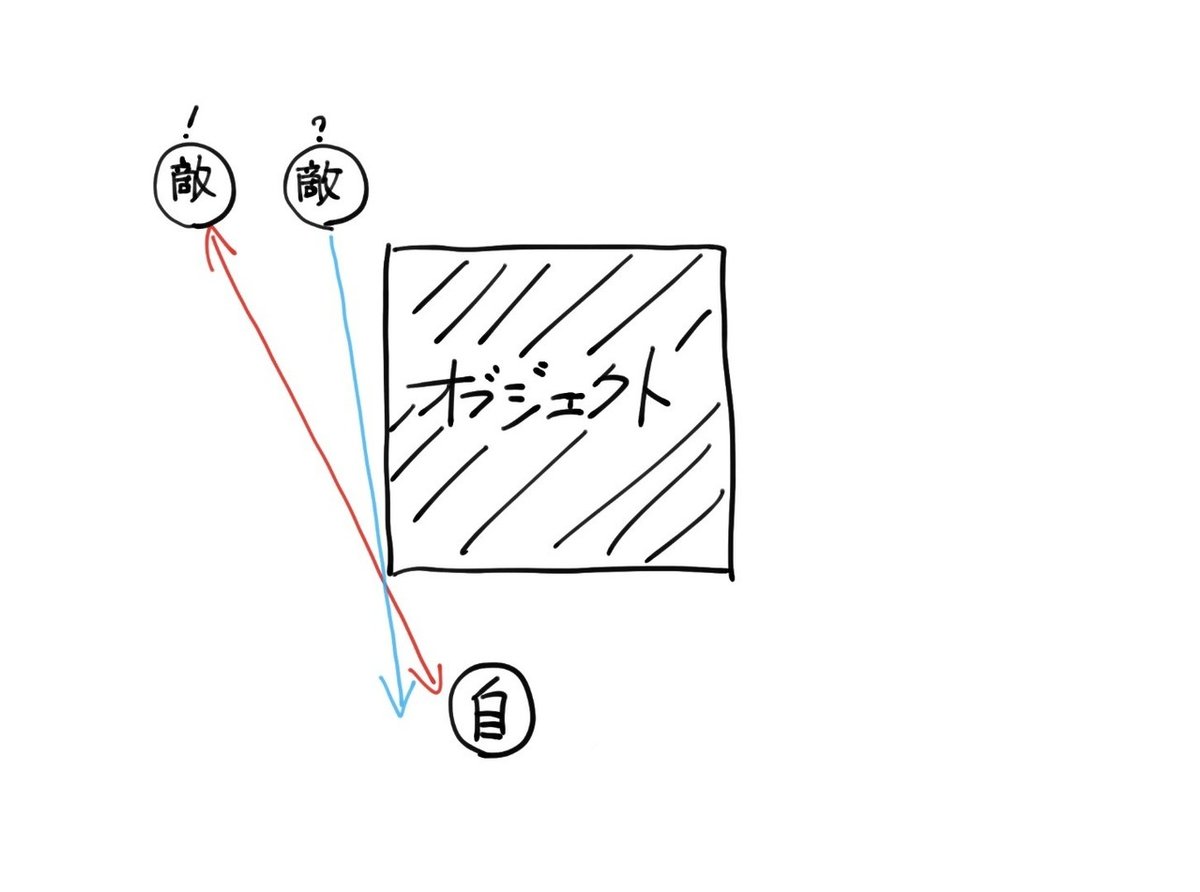

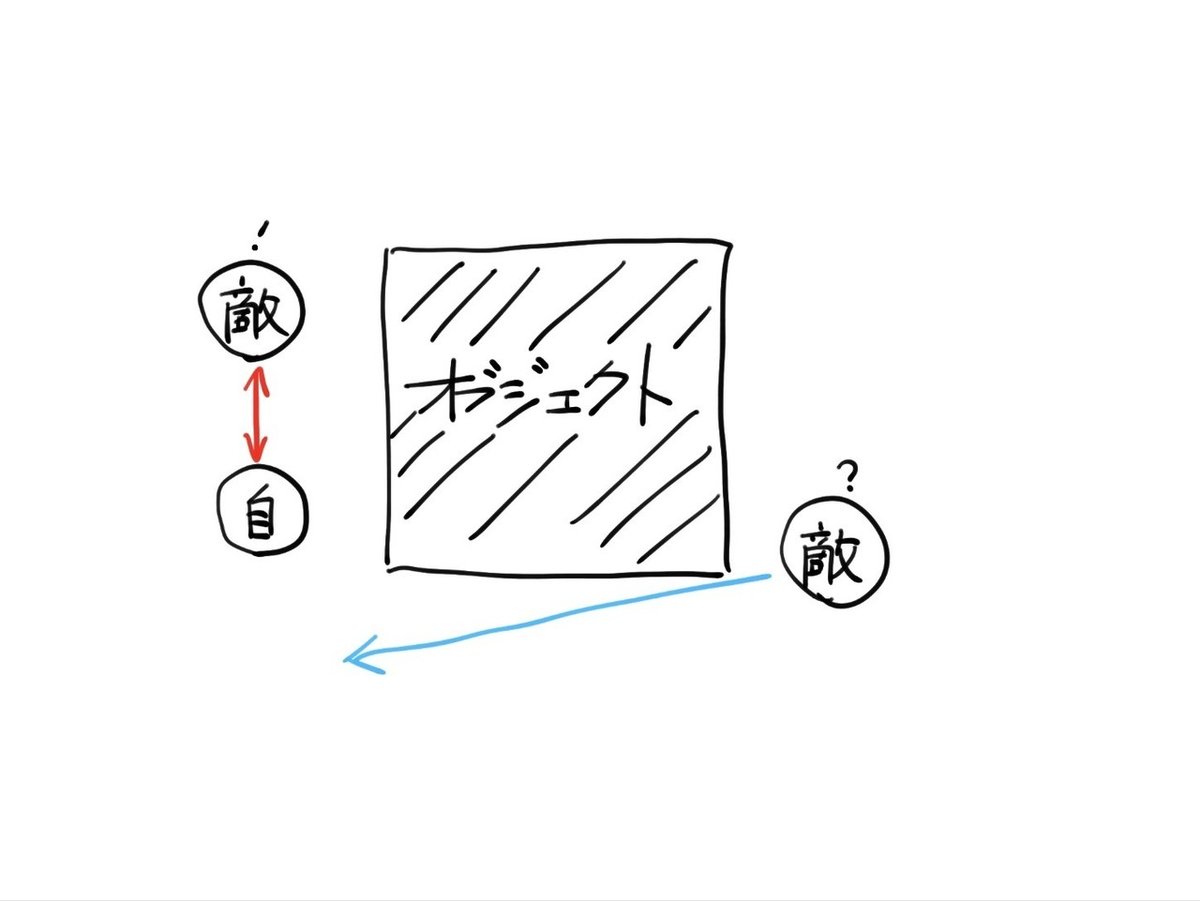

パターン2は、敵が二手に分かれて挟み撃ちをしようとしている場合です。先ほど「絞り」について説明しましたが、この場合の処理方法もそれと似ています。

上の画像を見て下さい。

挟まれると分かっている場合、自分の立ち位置をこのようにしてしまうと、正面の敵は処理できても、その間に横から来た敵に対応できません。

こういった時の対処法が、次の画像になります。

このように位置取ることで、正面の敵を処理しながらも、もう1人からは視認されにくいという状況が作れます。

自分がエイムを置いている所(またはその画面内)以外からはなるべく狙われないようにすることで、生き残る確率を上げるテクニックです。

このように、接敵した時の立ち位置を少しだけ工夫することで、敵に嫌がられる立ち回りをすることが可能になります。

また先程の例とは異なりますが、バラバラに攻めてきた場合でもやることは同じです。

自分が出した赤点に向かって敵は次々とやってきます。自分が敵だったらその赤点をどこから見たいかということが分かれば、戦略的、心理的にも優位に立つことが可能です。

慣れてくれば、あえて発砲することで赤点を出し、敵を誘き出すといった高度なテクニックも使えるようになるでしょう。

ここまで紹介した読み合いについては、私も試合で多く使っています。

CoDなどのカジュアルFPSではこういったことをあまり意識する必要はありませんが、(もちろん意識した方がKDは伸びます)

CS:GOやVALORANTなど、自身の立ち位置だけで勝敗が決まるようなタクティカル系では非常に役に立つと思います。

よくありがちな「自分1人VS敵多数」という状況を切り抜けるための処方箋です。

"引く"こと

「引くことを覚えろ」というセリフはこの界隈であまりにも有名ですね。

でも、ここまでしっかり読み切ることができた方であれば、「引く」とはどういうことなのか、ほとんど理解していただけていると思います。

内容が重複してしまいますが、改めて整理するなら、

- 明らかに敵の数が多く、味方も周囲に出揃っていない(突っ込んでも味方の役に立たない)

- 自分の武器で戦えない(戦いにくい)距離に敵がいる

こういった場合でしょうか。

自分が倒されてしまった時、敵の赤点を把握できる味方がいなければ、自分のデスは全くの無駄になってしまいます。

初心者は裏取りをするなという教訓はここから来ています。

敵の裏をかいても、スキルが伴わなければ1-1交換以下で終わってしまうことが多く、その間前線では自分が抜けた分を補いながら味方が戦うわけです。

挟み撃ちをできるメリット、一匹狼になるデメリットのバランスを考えることができないなら、まだ味方の近くで倒れた方がマシだということですね。

そこに敵がいたからただ何の戦略も無く突っ込むという行為には何の生産性もないんだぞという点が、プレイヤー間で多くの共感を呼び、引くこと覚えろよ、とか、バカ凸じゃねえか、などという煽り文句が定着しているというわけです。

引くことというのは、むやみやたらに突っ込まない事とほとんど同義です。

最後に番外編ですが、ここは個人の主観が入っていますので暇な方だけ良かったら見ていってください。

番外編:エイムと立ち回りはどちらが大事?

これは色々な動画で言われていることですよね。

私の考えですが、そもそも「エイム」と「立ち回り」を切り離していること自体がナンセンスだと思います、と前置きをした上で答えます。最後に必要なのはエイムです。

ここで重要なのは、「立ち回りが良かった」というのは結果論でしかないということです。

「弾当てゲーム」をするため、もしくは自分が生き残るために必要な知識をこれまで書いてきましたが、少なからず敵の行動が絡んできます。

つまり、仮に弾当てゲームの状況に持ち込むことができたとしても、自分の立ち回りが優れていただけではなく、敵の行動要素も含まれた結果そうなっただけ、という考え方です。

敵と撃ち合っている土壇場で、むやみにリロードをしないとか、頭を出さないとか、そういった意味での「立ち回り」は非常に重要ですが、

最後に生き残るのは「エイムが上手な人」です。

ではなぜ、「立ち回り」と「エイム」を切り離すのがナンセンスか、ということについて説明します。

本来立ち回りというのは、自身のエイム技術に追従させるものです。

Youtubeなどで上手な人のプレイを見て、それをマネしたところで自分も同じようにできるとは限らないですよね。

自分ならその頭一つのポジションを抜けるから前に出る。敵が複数いても対応できる自信があるから突っ込む。今の状況では撃ち勝てないから引く。回り込む。

自身のエイム技術と常に相談して、出した答えが立ち回りに反映されていくわけです。

これが、「立ち回りは結果論でしかない」「エイムと切り離すのはナンセンスである」と書いた理由です。

詰まるところ、立ち回りは最低限、大枠を頭に入れる必要があるが、プレイ技術の上達は主にエイム精度に比例する。といったところでしょうか。

番外編:結局「上手くなる」って何?

色々と細かく書いてきたのですが、結局どうすれば良いんだよってなりますよね。

私が一つ持っている結論としては、パターン化と最適化。これを継続するだけで良いです。

1万時間の法則をご存じでしょうか?

どんなことでも1万時間を費やせば名人になることができる、というものです。日数にして約417日。

ぽかーーんと何も考えずにやっていても、総プレイ時間417日を超える頃には間違いなく他を圧倒する強さを手に入れているわけです。

まあ、現実としてそんな時間を確保することはできません。

仕事もあれば食事も睡眠も必要、家事を回して、、とやっていくと、どんどん時間は無くなりますよね。では、その限られた時間の中で上達するにはどうするか?

それがパターン化と最適化を行うこと、なんですね。

例を挙げるとこんな感じ。

- ポジションAからポジションCに向かうことにしたが、途中で死角から倒されてしまった(どうやらポジションBに陣取っていたようだ)

- ポジションBは倒された地点から見えにくい上、今後の試合でも敵がいる可能性が高い。ポジションAから向かう時は、射線が通っているところに長居しないようにしよう(パターン化)

- いや、もしかして別ルートからこんな風にクリアリングすれば、ポジションBにいる敵を倒しやすくなるんじゃないか?(最適化)

- うまくいった。今後ポジションBはこうやって攻めればいいんだな(パターン化)

大枠をパターン化し、詳細な箇所は最適化をする。パターン化部分は時々、最適化部分は随時更新していく。

基本的にこの繰り返し。

本当に地味~~~な作業だし、答えが無い。

でも、そうやって上手くなるんです。

FPSは操作や理論が複雑化しているだけで、上達プロセスはマリオと同じです。

目の前に穴があればジャンプするし(パターン化)、どの位置でジャンプすれば1upしつつゴールできるか、何となく分かりますよね?(最適化)

1万時間の法則は、間違っても良いから自分自身で思考回路を持って行動することで短縮することができますよ、という話でした。

さて、長くなりましたが、今回は以上です。最後までお読みいただきありがとうございました。